「今回の建物は震度いくつまで耐えられますか?」

このような質問をお客様から頂くことは多くあります。この質問に回答するには、

気象庁が発表する震度、地震の加速度、建築基準法との関係について正しく理解しておく必要があります。

気象庁が発表する震度の定義

気象庁が発表している震度は、原則として地表や低層建物の一階に設置した「計測震度計」による観測値となります。

かつて、震度は体感および周囲の状況から推定していましたが、平成8年(1996年)4月以降は、計測震度計により自動的に観測し速報しています。

気象庁が発表する震度は、気象庁、地方公共団体及び国立研究開発法人防災科学技術研究所が全国各地に設置した震度観測点で観測した震度です。

気象庁が発表する震度の正式名称は「震度階級」と呼ばれ、「震度0」「震度1」「震度2」「震度3」「震度4」「震度5弱」「震度5強」「震度6弱」「震度6強」「震度7」の10階級となっています。

計測震度と震度階級との関係

計測震度は、震度計内部で以下のようなデジタル処理によって計算されます。

2000年10月6日に発生した鳥取県西部地震の米子市(計測震度=5.1)を例に示します。

-デジタル加速度記録3成分(水平動2成分、上下動1成分)のそれぞれの フーリエ変換を求める。

-地震波の周期による影響を補正するフィルターを掛ける。

-逆フーリエ変換を行い、時刻歴の波形にもどす。

-得られたフィルター処理済みの3成分の波形をベクトル的に合成をする。

-ベクトル波形の絶対値がある値 a 以上となる時間の合計を計算したとき、これがちょうど 0.3秒となるような a を求める。この例では a = 127.85 galとなる。

- a を、I = 2 log a + 0.94 により計測震度 I を計算する。計算された I の小数第3位を四捨五入し、小数第2位を切り捨てたものを計測震度とする。

-以下の対応表から、上記の過程で得られた計測震度を元に震度階級を算出する。

| 震度階級 | 計測震度 | 震度階級 | 計測震度 |

| 0 | 0.5未満 | 5弱 | 4.5以上5.0未満 |

| 1 | 0.5以上1.5未満 | 5強 | 5.0以上5.5未満 |

| 2 | 1.5以上2.5未満 | 6弱 | 5.5以上6.0未満 |

| 3 | 2.5以上3.5未満 | 6強 | 6.0以上6.5未満 |

| 4 | 3.5以上4.5未満 | 7 | 6.5以上 |

参考:震度について|気象庁

構造設計基準における地震動の区分

現在日本における構造設計基準は、

-中小地震時:弾性的な挙動(建物の構造は無被害)

-大地震時:塑性変形を許容(建物の構造に一部損傷は生じるが倒壊はしない)

という考え方で定められています。

ここでの中小地震とは地震動最大加速度80~250gal、大地震は250~400gal程度とされています。

再現期間で表わすと中小地震が20年、大地震は500年となります。

再現期間についての説明は以下の記事を参考にして下さい。

[参考記事]:再現期間とは?具体的な計算例を交えて解説

一方いわゆる震度(気象庁震度階級)は周囲の状況や震度計による観測値を元にしており

-中小地震=震度5強まで

-大地震=震度6強程度以上

とされています。

つまり、「震度5強までの中小地震では、柱梁などの骨組は損傷せず微細なひび割れ程度に留まる。震度6強程度以上の大地震では、骨組にも一部損傷を生じるが倒壊はしない。これを最低限の目標にするのが耐震設計である」といえます。

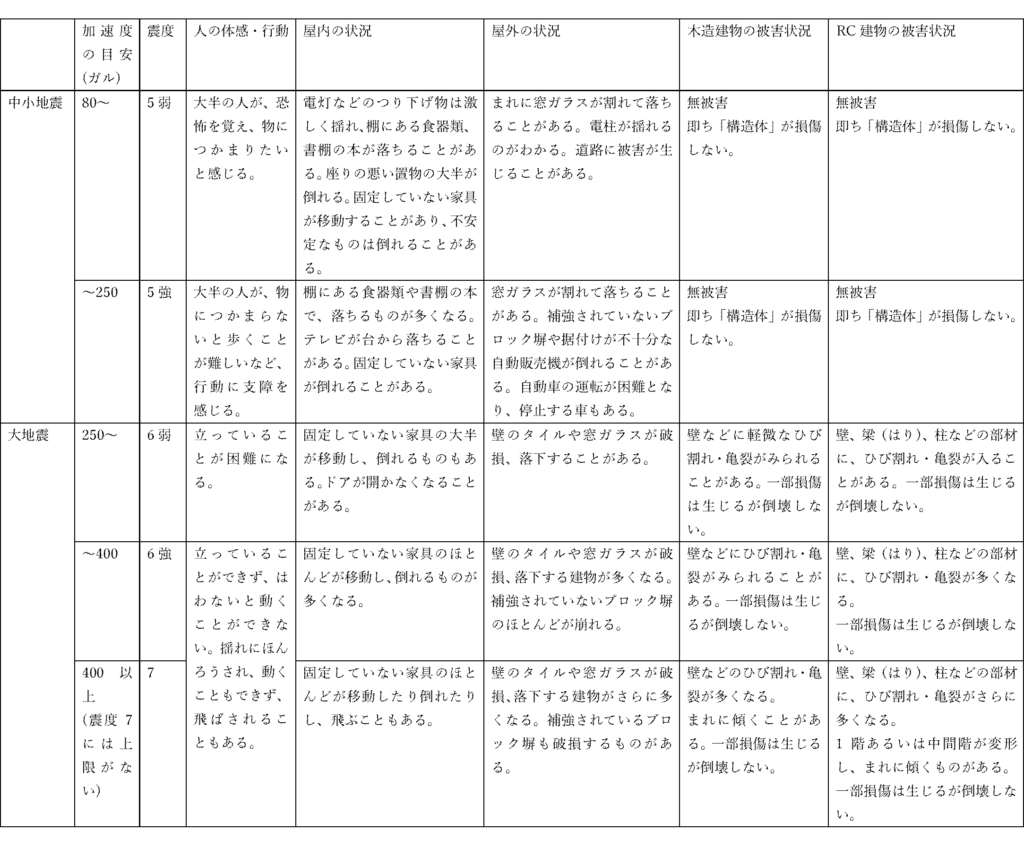

気象庁による震度と地震の加速度・建築基準法との関係

気象庁による震度と地震の加速度・建築基準法との関係は以下表の通りです。その周辺で実際にどのような現象や被害が発生するかも示しています。

これらはあくまで目安であり、地盤の状況や液状化の有無、地震波の特性(周期の長短)、建物の震動特性などが複雑に関係し、想定以下の震度で建物に損傷が生じる場合もあります。

まとめ

気象庁が発表する震度、地震の加速度、建築基準法との関係について解説しました。

気象庁が発表する震度と具体的な周囲の状況との対応を理解することで、震度に対する理解がより深まることと思います。

「今回の建物は震度いくつまで耐えられますか?」とお客様から聞かれた際の回答としては、

「建築基準法に遵守した仕様を満足しています。つまり震度5強までは無被害、震度6弱以上は一部の損傷はあるものの建物は倒壊せず人命の安全確保はできます。」

が適切です。